Histoire d’un historien aveugle

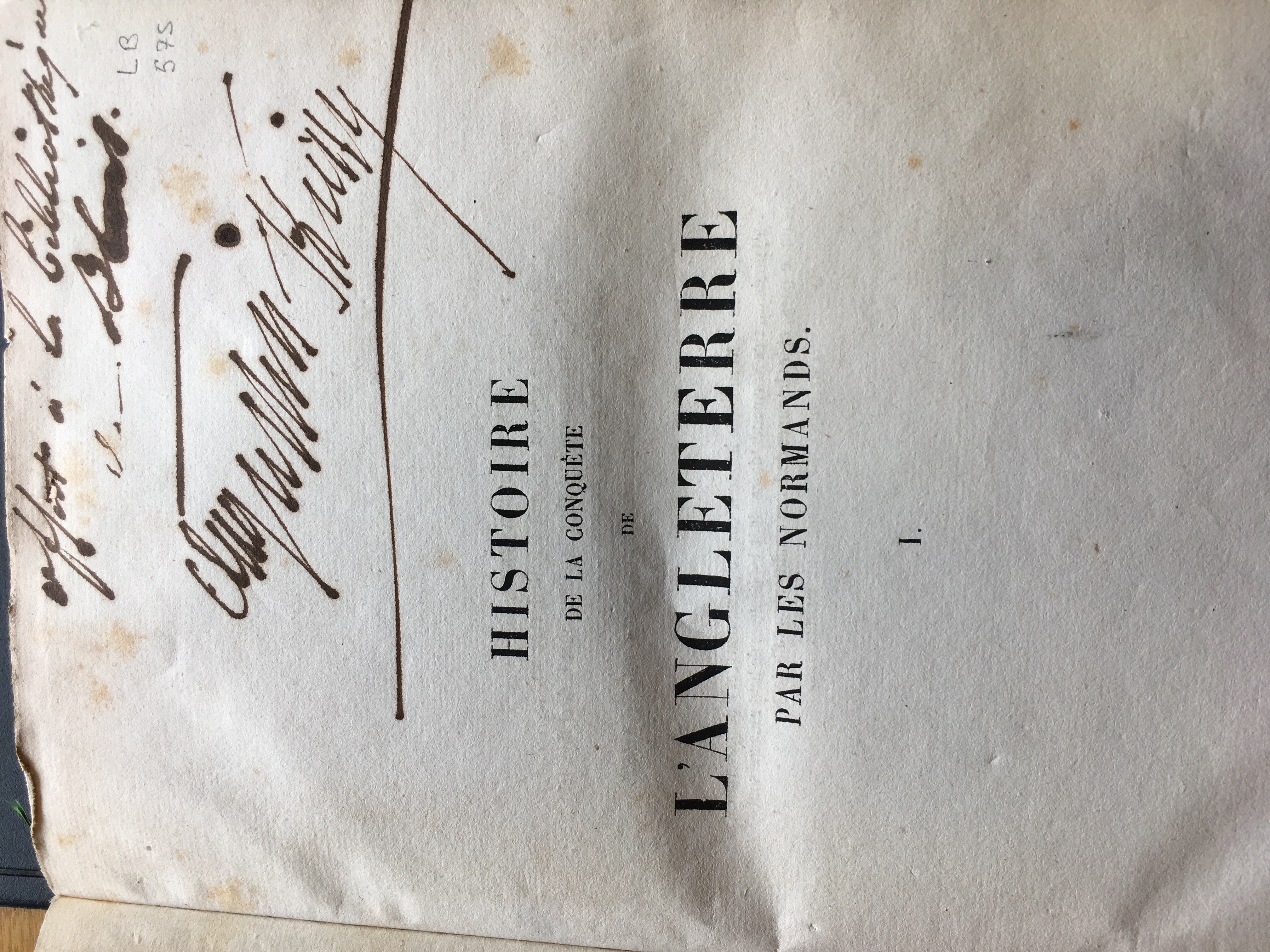

Augustin Thierry commence à ressentir les premières atteintes de la cécité lorsqu’il rédige son Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands. Il n’a pas encore 30 ans.

Selon la biographie de son petit-neveu, Augustin Augustin-Thierry, il perd un soir de correction d’épreuves « la vision de l’oeil gauche »[1]Augustin Augustin-Thierry, Augustin Thierry (1795-1956), d’après sa correspondance et ses papiers de famille, Paris, Plon-Nourrit, 1922, p. 76.. En réalité, les premiers symptômes étaient apparus dès 1823 avec l’abolition des réflexes pupillaires (ce que l’on appelle le syndrome d’Argyll-Robertson), et une modification de la perception des couleurs, ainsi que le relate Augustin Augustin Thierry[2]ibid., p. 77.. Dès l’automne 1824, il doit se résoudre à faire appel au travail d’un secrétaire. Ce sera Armand Carrel.

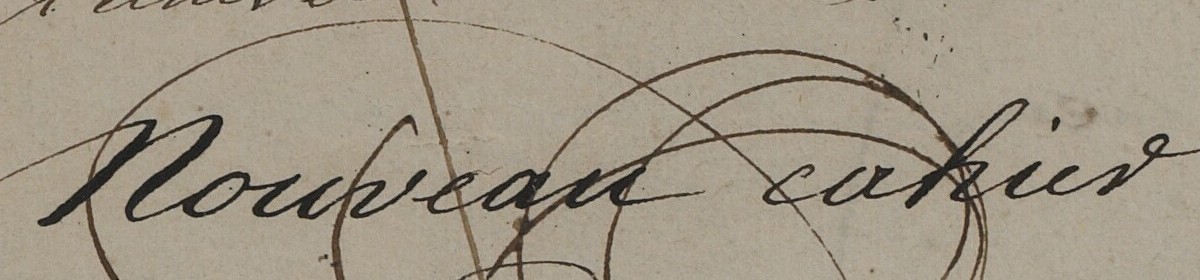

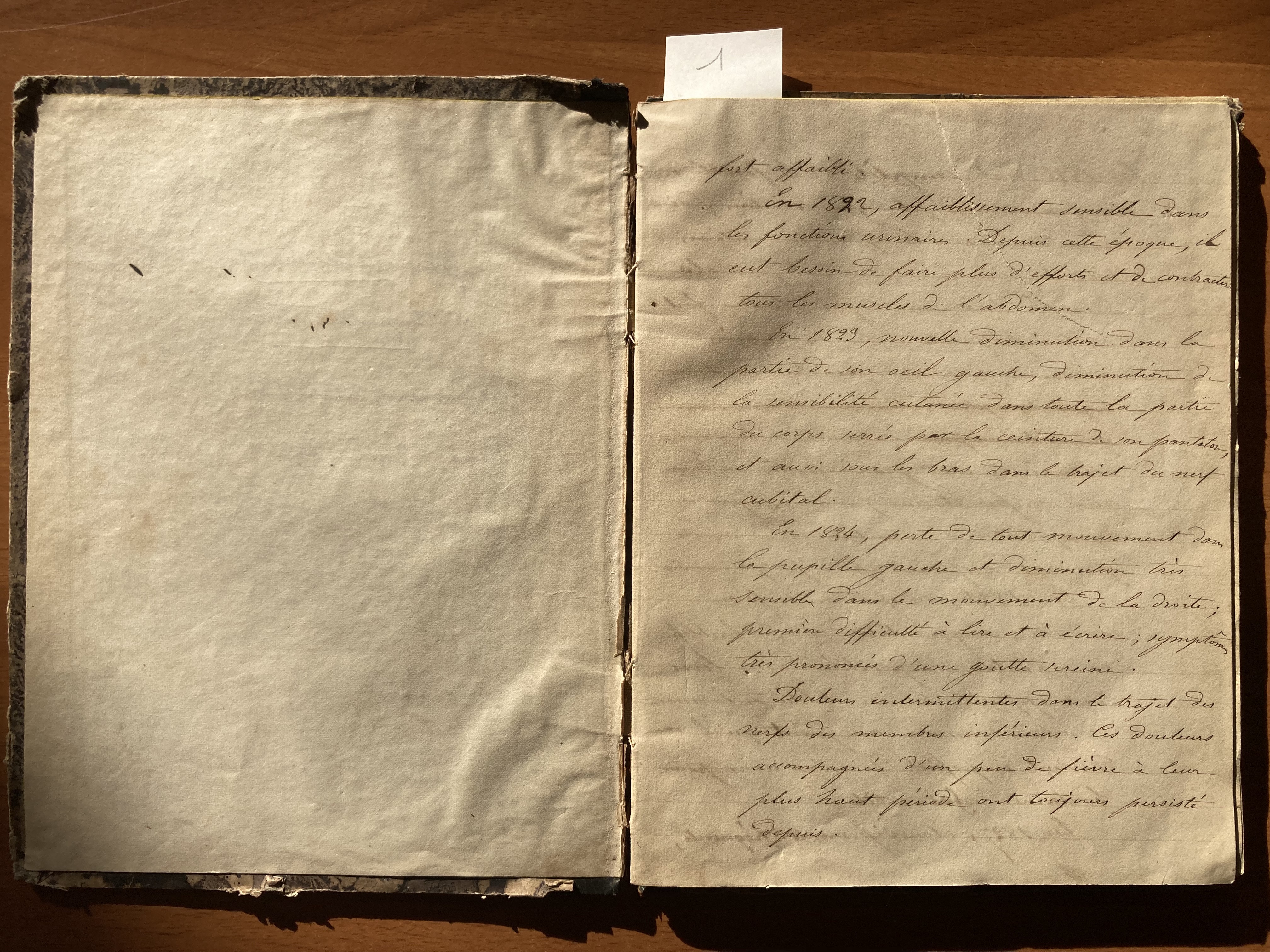

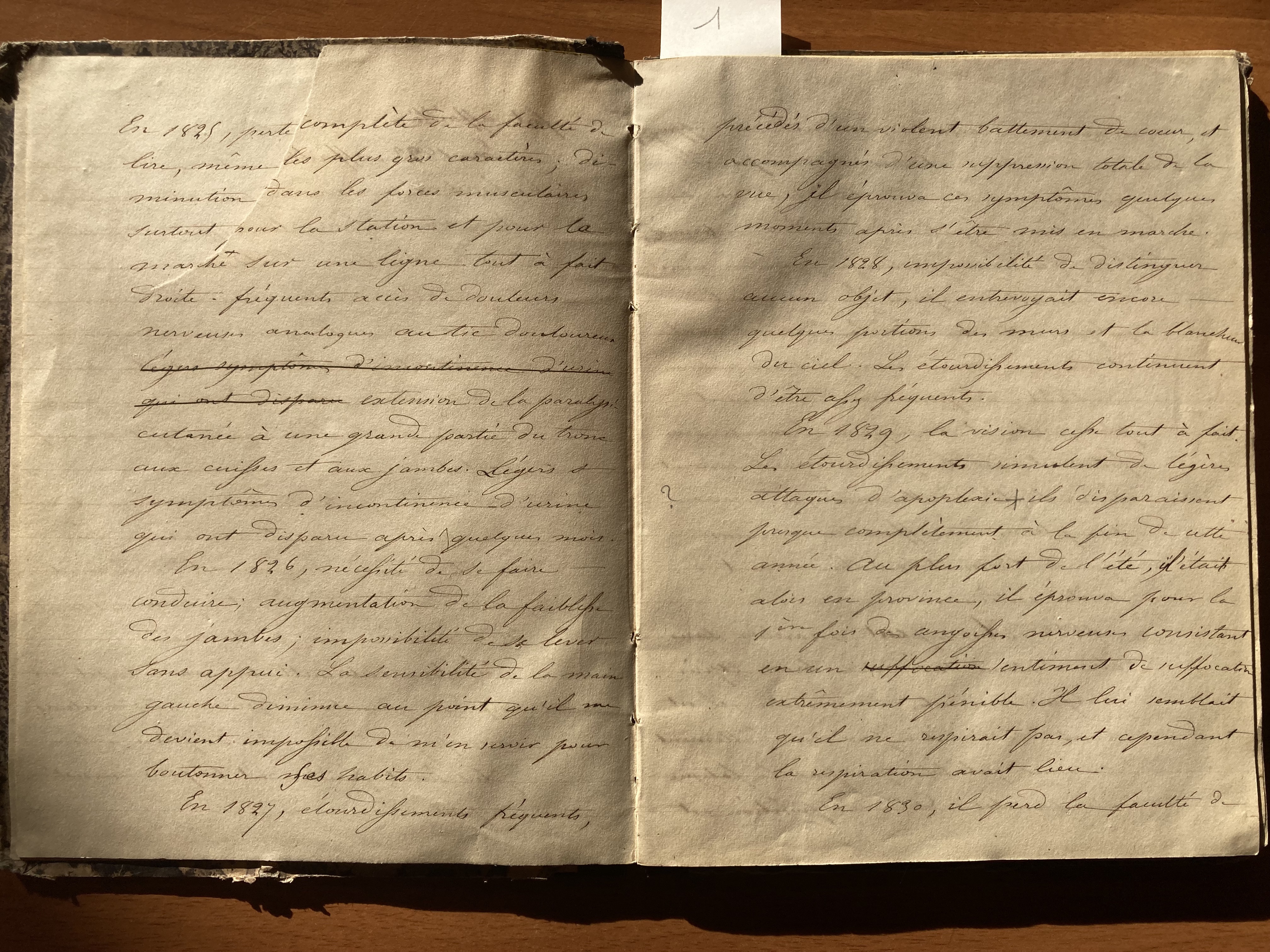

Le journal de santé commencé en 1844[3]Ce journal a été retrouvé en 2022 et n’a pu pour l’instant être numérisé. Il avait été gardé par la biographe d’Augustin Thierry, Anne Denieul Cormier, et a été rendu aux … Continue reading, commence par un résumé des premières atteintes du mal dans les premières pages. Malheureusement une page est supprimée en tête du cahier.

fort affaibli.

En 1822, affaiblissement sensible dans les fonctions urinaires. Depuis cette époque, il eut besoin de faire plus d’efforts et de contracter tous les muscles de l’abdomen.

En 1823, nouvelle diminution dans la partie de son oeil gauche, diminution de la sensibilité cutanée dans toute la partie du corps serrée par la ceinture de son pantalon, et aussi sous les bras dans le trajet du nerf cubital.

En 1824, perte de tout mouvement dans la pupille gauche et diminution très sensible dans le mouvement de la droite ; première difficulté à lire et à écrire; symptômes très prononcés d’une goutte seine.

Douleurs intermittentes dans le trajet des nerfs des membres inférieurs. Ces douleurs accompagnées d’un peu de fièvre à leur plus haut période ont toujours persisté depuis.

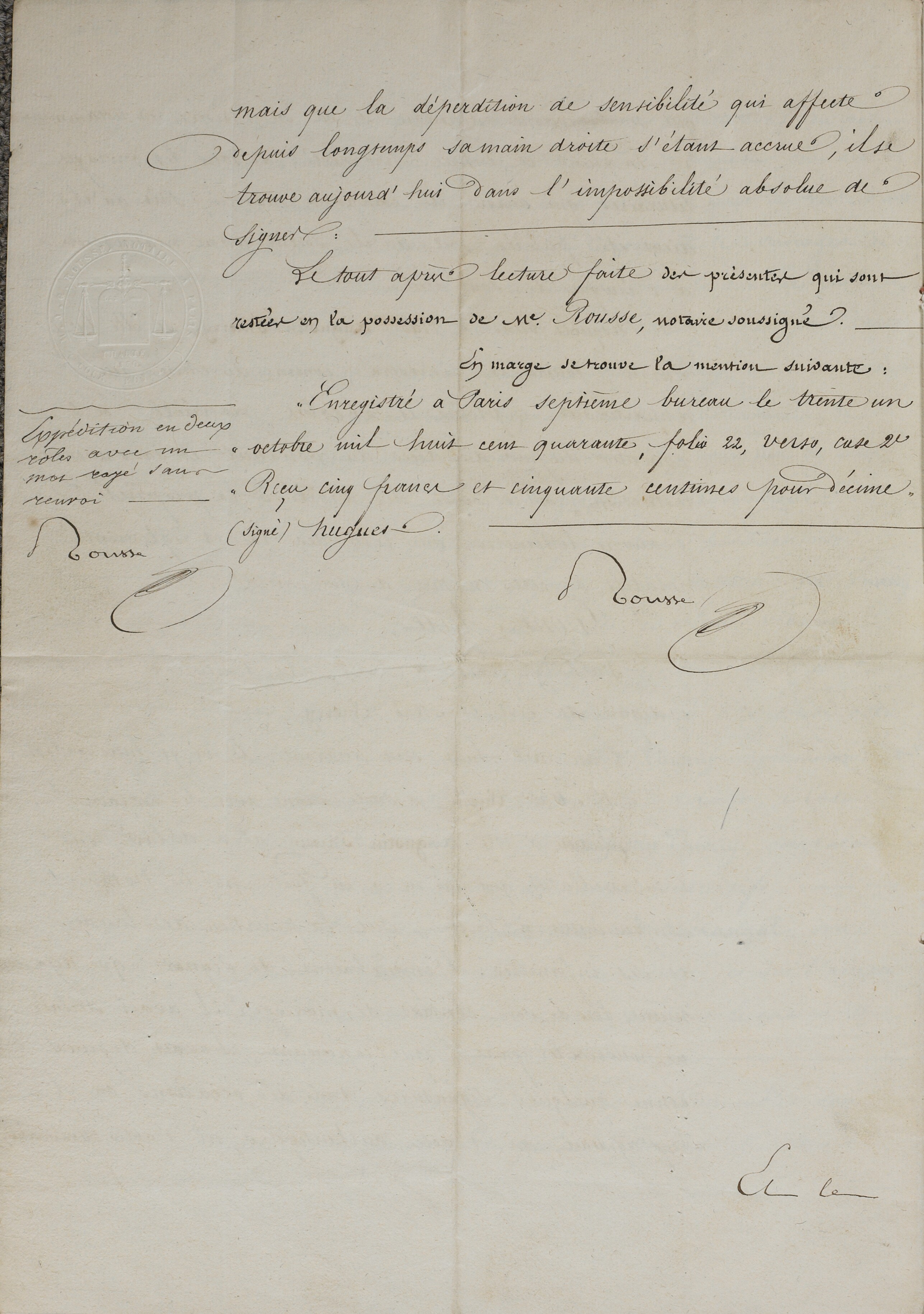

Fait souvent ignoré, la cécité n’est en effet que l’un des symptômes qui a atteint Thierry. Ceux-ci étaient en réalité multiples, avant que la vue ne soit atteinte : troubles de la miction dès 1822 donc, ainsi que diminution de la sensibilité cutanée sur le ventre et le long des bras, puis des jambes, parésie musculaire, station debout de plus en plus problématique, mais aussi étourdissements et fièvre. Thierry avait du mal à boutonner ses habits, éprouvait de la difficulté à marcher, ce que son petit-neveu appelle « l’ataraxie locomotrice progressive », ou que l’on qualifie de « tabès dorsal ». La paralysie gagne peu à peu tous les membres. Si Thierry doit rapidement renoncer à lire, écrire même lui était très difficile, en raison de ses « doigts raidis »[4]ibid.. L’emploi d’un secrétaire était donc doublement nécessaire.

Après la parution de son Histoire de la conquête de l’Angleterre, le docteur Pierre Louis, qui suivra Augustin Thierry toute sa vie, lui ordonne de voyager, en espérant que l’air du Sud apportera un répit à cette dégénérescence visuelle. Il part avec son frère Amédée pour l’Italie, mais reste finalement dans le Sud de la France, qu’il visite en compagnie de Fauriel. Les progrès de sa maladie lui accordent un temps de répit. Mais il devient rapidement « quasiment aveugle », ainsi qu’il le dit lui-même, alors que la paralysie se propage. Il est atteint par des crises de suffocation nerveuse qui dureront toutes sa vie.

En 1825, perte complète de la faculté de lire, même les plus gros caractères (…).

En 1828, impossibilité de distinguer aucun objet, il entrevoyait encore quelques portions des moues et la blancheur du ciel. (…)

En 1829, la vision cesse tout à fait.

La dégradation de la locomotion se poursuit inexorablement : il ne peut plus monter les escalier (1830), marcher sans appui (1831), marcher « sans être soutenu par deux bras », de chaque côté (1832). A partir de 1844, l’incontinence devient de plus en plus problématique, par crise répétée en fin de journée, obligeant Thierry à quitter le salon le soir.

L’Homère de l’Histoire : du sacrifice à la syphilis

C’est alors l’excès des travaux d’Augustin Thierry qui est conçu comme la source de cette cécité qui s’abat brutalement sur un historien encore fort jeune. Ainsi se forge la figure de l’Homère de l’histoire, selon l’expression de Chateaubriand dans la préface de ses Études historiques (1831) :

On ne sauroit trop déplorer l’excès de travail qui a privé M. Thierry de la vue. Espérons qu’il dictera longtemps à ses amis, pour ses admirateurs (au nombre desquels je demande la première place), les pages de nos annales : l’histoire aura son Homère comme la poésie. Je retrouverai encore l’occasion de parler de M. Thierry dans cette Préface, de même que j’ai été heureux de le citer, et de m’appuyer de son autorité dans ces Études historiques.

Chateaubriand, « Préface » des Études historiques, Paris, Ladvocat, 1831, t. I, p. lxxxj.

La légende d’un historien qui s’est abîmé les yeux par ses travaux sera entretenue pendant longtemps, notamment par le petit-neveu : « Usée par une surexcitation physique et morale perpétuelle, par un excès de travail de cinq ans, sa vue allait s’éteindre à jamais »[5]Augustin Augustin-Thierry, Augustin Thierry (1795-1956), d’après sa correspondance et ses papiers de famille, p. 76..

Anne Denieul Cormier, dans sa biographie de 1996, a posé un autre diagnostic sur cette brutale cécité, accompagnée de paralysie des membres, à l’aide du fameux « journal de santé » qu’elle avait à sa disposition, et sur lequel elle a pu faire poser un diagnostic médical.

Augustin Thierry était en réalité atteint de la syphilis. L’origine syphilitique des maux d’Augustin Thierry n’était pas connue de son vivant, les progrès de la médecine dans ce domaine ayant été particulièrement importants dans les dernières décennies du XIXe siècle.

Le récit par Martial Delpit de leur première rencontre, évoque l’état de santé de l’historien. On voit bien dans ce portrait que la cécité n’est qu’une partie des maux dont est accablé Thierry:

J’arrive à l’heure indiquée, et je trouve Mme Thierry dans son salon. Dès qu’on m’a annoncé, elle passe dans la chambre de son mari, et je la suis. Un homme encore jeune était étendu tout habillé sur un lit. Impossible de te peindre l’expression de cette figure aveugle et souffrante, de te donner l’idée du son angélique de sa voix calme et résignée. J’étais vivement ému. (…)

Non seulement il est aveugle, mais encore paralytique. Ses pieds, ses jambes, ses genoux, refusent tout service. Ce n’est pas tout: une maladie de la moelle épinière l’empêche de se tenir longtemps assis, et cette maladie fait des progrès tous les jours.

Les médecins ne conservent aucun espoir. Et cet homme a quarante-deux ans ! Heureusement, sa tête est aussi saine que jamais, et ses facultés mentales semblent avoir gagné ce que le physique a perdu.

Lettre de Martial Delpit à sa mère du 15 février 1836, cité par P. B. des Valades, « Martial Delpit et Augustin Thierry (documents inédits) », La Quinzaine, 15 novembre 1895, p. 221. Delpit était mort en 1887.

L’évocation de la cécité à travers la correspondance…

Augustin Thierry, dans sa correspondance, évoque souvent son infirmité qui le limite grandement dans ses travaux et nécessite auprès de lui la présence de secrétaires pour lire et écrire.

29/09/1833 : lettre à Guizot

Je voudrais bien pouvoir exécuter le travail dont vous me parlez mais un résumé historique m’a toujours paru la chose la plus pénible. Toute ma force est dans le détail, et dans un extrême détail. En 1826, Schubart me demanda le même ouvrage, sur une échelle à peu près double, ce qui m’en rendait l’exécution plus facile. Il m’offrait beaucoup d’argent et après avoir été tenté, après avoir esquissé deux ou trois plans, je refusai, faute de confiance en moi-même. Ma manière actuelle de travailler, deux heures par jour avec mon secrétaire, et le reste de mémoire, et en rêvant, me rend encore plus incapable d’un travail où il faut beaucoup lire pour condenser ce qu’on a lu. Moi, j’ai besoin d’un texte court, facile à retenir par cœur, auquel mon imagination puisse s’attacher sans fatigue pour le développer à loisir. Les nouvelles lettres sur l’Histoire de France [les Récits des temps mérovingiens] dont je m’occupe depuis quelques mois remplissent à merveille toutes ces conditions ; c’est un travail entièrement neuf, c’est la mise en scène de vos idées sur le pêle-mêle du sixième et du septième siècle ; c’était le seul ouvrage auquel je puisse avoir cœur, en attendant le moment de reprendre mon histoire des invasions germaniques. […] Enfin, mon cher ami, aidez-moi autant que vous le pourrez à sortir d’une position précaire qui ne convient ni à mon âge, ni à ma santé, ni aux services que j’ai pu rendre par quinze ans de travaux.

19/01/1834 : lettre à Villemain

Lorsque j’ai reçu ta dernière lettre si aimable pour moi, je venais de voir dans les journaux l’annonce de cette vacance qui devait être amenée en ma faveur. Tu disais que tu allais poser la question de mon entrée dans l’Université. Je croyais, pour cette fois, être au bout de ma longue attente, et, huit jours après, les journaux m’apprennent que la place est donnée à un autre. Il n’y a pas, non, il n’y a pas de solliciteur importun qui ait été promené d’espérances en désappointements plus que je ne le suis depuis quinze mois. Est-ce là mon rôle ? Si Guizot n’ose plus ce qu’il voulait encore au mois de décembre, rappelle-lui qu’il y a une chose qu’on me doit et qu’on peut me donner, le maximum des pensions littéraires. Je le demande et je ne cesserai de le demander. Reste à savoir si ce sont des amis ou des étrangers qui me l’accorderont !

27/02/1834 : lettre à Villemain

Est-ce que mes amis regardent le titre d’inspecteur de l’Académie comme trop éminent pour moi ? Si j’avais prévu un pareil avenir, j’aurais un peu ménagé mes yeux. J’avais espéré jusqu’à ce moment conserver au moins un lambeau de ma pension sur la liste civile. Ces 500 francs sont peu de choses, mais c’est le salaire d’un domestique sans lequel je ne puis plus me transporter d’une chambre à l’autre. En serais-je donc réduit à me faire délivrer par mon frère un certificat d’indigence ? Ce serait une dérision et une honte pour nous deux… Je suis bien découragé. J’ai beau montrer ce que je sais faire en histoire, le zèle pour moi n’en devient pas plus chaud. C’est une barque pourrie qui a noyé son maître. Si cet abandon continue, je la laisserai là, et je ferai avec ma femme des livres pour les enfants.

21/03/1834 : lettre à Désiré Nisard

La cécité complète dont je suis malheureusement affligé me rend incapable de tout travail sur la topographie des villes, sur l’âge, l’aspect et le caractère de leurs monuments et comme vous l’observez très bien, il est presque impossible de séparer cette partie descriptive de la partie historique pour la confier à une autre main. Tout ce que j’aurais à vous offrir, ce serait de compléter l’histoire politique de quelques-unes des villes dont j’ai raconté la vie communale. Je ne pourrai m’en occuper qu’après l’achèvement de mes Nouvelles Lettres sur l’histoire de France, car monsieur, je n’ai que deux heures de travail par jour.

Lettre à Prescott, à dater

Vous me demandez, monsieur, si la Nécessité, mère de toute industrie, ne m’a pas suggéré quelque méthode particulière qui atténue pour moi les difficultés du travail d’aveugle. Je suis forcé d’avouer que je n’ai rien d’intéressant à vous dire. Ma façon de travailler est la même qu’au temps où j’avais l’usage de mes yeux, si ce n’est que je dicte et me fais lire. Je me fais lire tous les matériaux que j’emploie, car je ne m’en rapporte qu’à moi-même pour l’exactitude des recherches et le choix des notes. Il résulte de là une certaine perte de temps ; le travail est long, mais voilà tout ; je marche lentement, mais je marche. Il n’y a qu’un moment difficile, c’est le passage subit de l’écriture manuelle à la dictée. Quand une fois ce point est gagné, on ne trouve plus de véritables épines. Peut-être, monsieur, avez-vous déjà l’habitude de dicter parfois à un secrétaire : si cela est, mettez-vous à le faire exclusivement et ne vous inquiétez pas du reste. En quelques semaines, vous deviendrez ce que je suis moi-même ; aussi calme, aussi présent d’esprit pour tous les détails du style, que si je travaillais avec mes yeux, la plume à la main.

… et les Cahiers de la chambre (AD 41)

Dans ses cahiers, qui recèlent de nombreux brouillons de lettres, Thierry évoque également régulièrement le mal dont il est atteint.

Cahier F 1576 03

mon frère est-il révoqué sans dédommagement ou désigné en effet pour quelque autre emploi ? Pardonnez-moi Monsieur d’oser vous faire cette demande si elle est indiscrète vous la trouverez j’en ai la confiance excusable de ma part. Je suis aveugle et condamné à une retraite absolue

Cahier F 1577 01

Si j’avais encore mes yeux, j’irais revoir la ville et le collège par où je suis entré dans le monde ; j’ai souvent fait ce projet qui restera l’un de mes rêves (…)

Je suis marié depuis dix ans et ce bonheur m’a fait prendre en patience la perte de mes yeux et les désagréments de ma triste santé.

Cahier F 1577 06

mes heures de travail sont rares et courtes, je les dois tout entières à quelque chose de plus grave et de plus utile qu’une joute d’esprit difficile d’ailleurs pour moi autant qu’il est facile pour vous.

Le récit de Dix ans d’études historiques (1834)

La préface de Dix ans d’études historiques, « Histoire de mes idées et de mes travaux historiques », qui forment un des premiers essais d’ego-histoire, Augustin Thierry fait le récit des premières atteintes de la cécité qui le prennent au moment où il rédige son Histoire de la conquête de l’Angleterre et évoque le rôle d’Armand Carrel[6]Carrel est encore en vie quand Thierry écrit ces pages. Il meurt en 1836 dans un duel., le premier de ses secrétaires.

Ma tâche finie, j’écoutai, mais trop tard peut-être, le conseil de prendre du repos : il y avait urgence, car j’étais devenu entièrement incapable de lire et d’écrire. Ma vue ne cessa pas de décliner, malgré l’emploi des remèdes les plus énergiques; et, pour dernière prescription médicale, on m’ordonna de voyager. J’allai en Suisse, et de là en Provence, où M. Fauriel vint bientôt me rejoindre. Ce voyage avait pour lui un but scientifique ; c’était le dernier complément de longues et patientes recherches sur l’histoire politique et littéraire de la France méridionale, travail digne, selon moi, des plus beaux temps de l’érudition historique. Condamné à l’oisiveté, je suivais, de ville en ville, mon laborieux compagnon de voyage, et je le regardais, non sans envie, scruter toutes les reliques du passé, fouiller les archives et les bibliothèques, pour mettre la dernière main à l’ouvrage qui devait combler un vide immense dans notre histoire nationale. C’est ainsi que nous parcourûmes ensemble, durant plusieurs mois, la Provence et le Languedoc. Hors d’état moi-même de lire, non pas un manuscrit, mais la plus belle inscription gravée sur la pierre, je tâchais de tirer encore quelque profit de mes courses en étudiant sur les monuments l’histoire de l’architecture du moyen âge. J’avais tout juste assez de vue pour me conduire ; mais en présence des édifices ou des ruines dont il s’agissait de reconnaître l’époque ou de déterminer le style, je ne sais quel sens intérieur venait au secours des mes yeux. Animé par ce que j’appellerais volontiers la passion historique, je voyais plus loin et plus nettement. Aucune des lignes principales, aucun trait caractéristique ne m’échappaient, et la promptitude de mon coup d’œil, si incertain dans les circonstances ordinaires, était une cause de surprise pour les personnes qui m’accompagnaient. Telles sont les dernières notions que m’ait procurées le sens de la vue ; un an après, cette jouissance si bornée, et pourtant si vive encore pour moi, ne m’était plus permise : tout reste de vision avait disparu.

De retour à Paris dans les premiers mois de 1826, je me remis à suivre ce que je regardais comme ma destinée, et presque, aveugle, je retrouvai tout mon zèle pour de nouvelle études. La nécessité de lire par les yeux d’autrui et de dicter au lieu d’écrire ne m’effrayait pas ; je m’étais déjà rompu à ce genre de travail dans la rédaction des derniers chapitres de mon ouvrage. La transition toujours si rude d’un procédé à l’autre m’avait été rendue moins pénible par les soins empressés d’une amitié qui m’est bien chère. C’est à M. Armand Carrel, dont le nom est célèbre aujourd’hui, que je dois d’avoir franchi sans hésitation ce pas difficile. Son caractère si ferme et son esprit si droit sont venus ensemble à mon aide dans les jours de découragement ; et peut-être lui ai-je rendu service pour service en devinant le premier et en révélant à ses propres yeux l’avenir de son beau talent. (…)

Quelque étendu que fût le cercle de ces travaux, ma cécité, alors complète, ne m’aurait pas empêché de le parcourir ; j’étais résigné, autant que doit l’être un homme de cœur ; j’avais fait amitié avec les ténèbres. Mais d’autres épreuves survinrent : des souffrances aiguës et le déclin de mes forces annoncèrent une maladie nerveuse de la nature la plus grave. Je fus contraint de m’avouer vaincu, et pour sauver, s’il en était encore temps, les derniers restes de ma santé, je renonçai au travail, et je quittai Paris, en octobre 1828.

Telle est l’histoire des deux années de ma vie littéraire les plus remplies et les plus laborieuses. Depuis, je n’en ai pas retrouvé de pareilles, et seulement j’ai pu glaner çà et là quelques heures de travail parmi de longs jours de souffrance. Le temps d’arrêt qui ouvrit pour moi l’année 1829 marque la limite commune de ces deux époques, si différentes l’une de l’autre. Là se trouve la fin de ma carrière de jeunesse et le commencement d’une nouvelle carrière que je poursuis avec courage, où j’avance à pas lents, bien plus lents qu’autrefois, mais en revanche plus sûrs peut-être. (…)

Si, comme je me plais à le croire, l’intérêt de la science est compté au nombre des grands intérêts nationaux, j’ai donné à mon pays tout ce que lui donne le soldat mutilé sur le champ de bataille. Quelle que soit la destinée de mes travaux, cet exemple, je l’espère, ne sera pas perdu. Je voudrais qu’il servît à combattre l’espèce d’affaissement moral, qui est la maladie de la génération nouvelle (…) Pourquoi se dire avec tant d’amertume que, dans le monde constitué comme il est, il n’y a pas assez d’air pour toutes les poitrines, pas d’emploi pour toutes les intelligences ? L’étude sérieuse et calme n’est-elle pas là ? et n’y a-t-il pas en elle un refuge, une espérance, une carrière à la portée de chacun de nous ? Avec elle, on traverse les mauvais jours sans en sentir le poids, on se fait à soi-même sa destinée ; on use noblement sa vie. Voilà ce que j’ai fait et ce que je ferais encore ; si j’avais à recommencer ma route, je prendrais celle qui m’a conduit où je suis. Aveugle et souffrant sans espoir et presque sans relâche, je puis rendre ce témoignage, qui de ma part ne sera pas suspect ; il y a au monde quelque chose qui vaut mieux que les jouissances matérielles, mieux que la fortune, mieux que la santé elle-même, c’est le dévouement à la science.

Notes

| ↑1 | Augustin Augustin-Thierry, Augustin Thierry (1795-1956), d’après sa correspondance et ses papiers de famille, Paris, Plon-Nourrit, 1922, p. 76. |

|---|---|

| ↑2 | ibid., p. 77. |

| ↑3 | Ce journal a été retrouvé en 2022 et n’a pu pour l’instant être numérisé. Il avait été gardé par la biographe d’Augustin Thierry, Anne Denieul Cormier, et a été rendu aux archives de Blois par son fils après sa disparition. Il comporte 3 tomes, de 1844 à 1856. Il est tenu par le médecin qui lui servait de secrétaire, Gabriel Graugnard, et qui vivait à ses côtés. |

| ↑4 | ibid. |

| ↑5 | Augustin Augustin-Thierry, Augustin Thierry (1795-1956), d’après sa correspondance et ses papiers de famille, p. 76. |

| ↑6 | Carrel est encore en vie quand Thierry écrit ces pages. Il meurt en 1836 dans un duel. |